Humor dapat diartikan dengan apa yang membikin kita tertawa. Tetapi, kita tidak selalu tertawa karena adanya humor. Kita bisa tertawa karena digelitikin, dalam hal ini maka badan kita mengadakan refleks terhadap rangsangan fisik yang menumbulkan rasa “keri”. Humor bukan akrena kita merasa keri.

Kita dapat tertawa jika diberi gas tertawa (laughing gas). Rangsangan kimiawi dari N₂O ini seperti rangsangan uap bawang yang membuat kita “menangis”, artinya mengeluarkan air mata.

Tertawa juga macam-macam.

Kita dapat tertawa karena melihat, mengalami, atau memikirkan hal yang lucu. Apa yang lucu (witty) perlu diperinci lebih lanjut. Kita juga tertawa karena kita girang, senang, umpamanya menarik lotre. Ini adalah ucapan badan kita terhadap sesuatu yang menyenangkan hati. Kita “happy”, senang karena melihat keluarga atau sahabat karib yang lama tidak kita lihat.

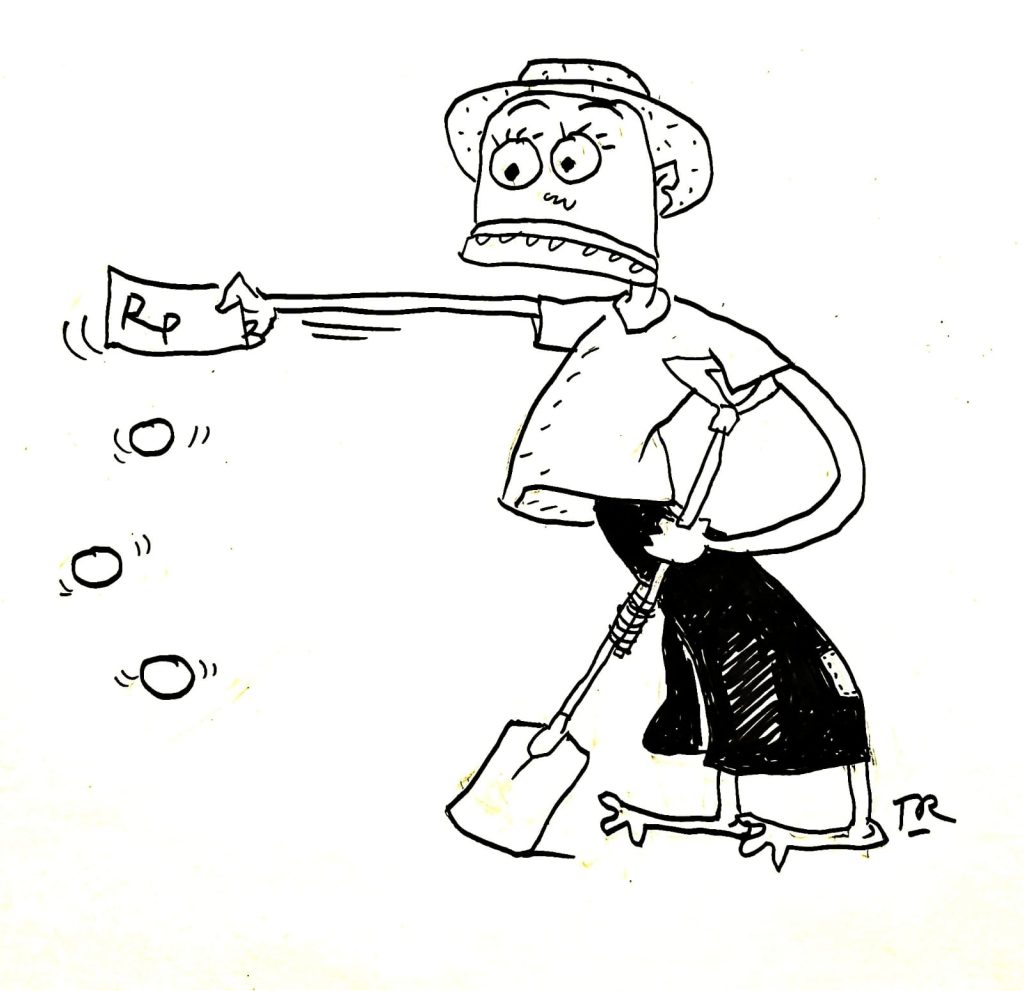

Kita dapat tertawa karena orang lain mendapat sial. Ini adalah ekspresi dari kegirangan kita bahwa kita tidak mengalami kesialan itu. Adakah hal ini kejam? Tidak. Jenis kesialan orang itu jika melewati batas, umpamanya seseorang luka atau mati tergilas mobil, maka perasaan mujur itu berubah menjadi belas kasihan. Karena itu, kesialan orang lain harus ringan, umpamanya kecipratan air hujan pada waktu mobil lewat atau terpeleset di dalam lumpur. Biar sial, tetapi tidak serius. Bagi orang yang mengalaminya, tentu tidak senang untuk ditertawakan, tetapi jika orang itu mempunyai “sense of humor”, maka dia akan turut tertawa. Perasaan untuk menghibur diri dapat mengatasi kesialannya dan lagi pula obat yang paling mujarab untuk ditertawakan orang adalah tertawa sendiri.

Dalam pernyataan mengenai rasa humor, maka ada dua jenis:

- Tertawa karena sesuatu yang lucu.

- Mentertawakan orang karena orang itu mengalami sial.

Hal yang lucu adalah soal relatif, di samping ada norma-norma yang pokok. Jika ayah memakai topi yang agak aneh, anak-anak tertawa karena topi itu lucu. Karena apa? Karena ayah terlihat berbeda dari biasanya, mereka melihat hal yang aneh, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.

Yang lucu bagi seorang laki-laki, belum tentu lucu bagi wanita. Jika seorang laki-laki memakai pakaian perempuan yang sedang mengandung, maka dalam masquerade atau karnaval rakyat seperti reog dan sebagainya, tidak ada seorang wanita yang akan menganggapnya lucu, meskipun semua laki-laki akan tertawa. Bagi wanita, mengandung adalah sesuatu yang sungguh-sungguh, dan permainan demikian menghina perasaan mereka. Jika mereka turut tertawa, itu karena mereka menerima dengan hati sabar (taken in good humour).

Humor dapat mengambil berbagai bentuk. Humor dapat berupa “banjolan” atau “dagelan” yang disajikan dalam bentuk drama. Ini disebut komedi (comedy). Humor dapat mengolok-olok dan mengubah lawak dalam drama menjadi lelucon (parodi). Humor juga dapat mengejek dan memusuhi (satire).

Lelucon dalam bentuk komedi (komedi slapstick) adalah drama lawakan semacam Miss Ribut dahulu. Biasanya menggambarkan kehidupan biasa secara dilebih-lebihkan. Kelucuannya terletak dalam menonjolkan sifat manusia yang “sok”, yang angkuh, pelit, fanatik, kejam, dan lain-lain sifat yang tidak kita sukai.

Tetapi humor tidak “moralizing”, tidak memberi teladan. Pada saat kita hendak memberi teladan, kita “menuturkan”, kita memberi pelajaran, maka lenyaplah humor. Seakan-akan si pelawak mengatakan kepada publik: “Maka saudara-saudara, jangan berbuat seperti aku ini, sebab itu adalah jelek dan hina”, maka matilah dia sebagai humoris. Di Eropa, barangkali dia akan di-boo dari panggung, dilempari telur busuk atau tomat. Tidak ada seorang pun yang suka diberi pelajaran dari panggung atau mimbar kecuali di gereja atau masjid. Karena itu memang tempatnya kita berdoa dan bersembahyang.

Di panggung, si humoris, komik, atau pelawak harus berdiri sejajar dengan penonton, menjadikan kelemahan manusia sebagai bahan humor, menunjukkan ketidaklanggengan kehidupan dunia ini.

Seorang badut yang berpakaian serba longgar, bermake-up tertawa lebar, memakai topi aneh dan miring, serta sepatu terlalu besar adalah gambaran dari manusia dalam segala kelemahannya. Dia, si badut atau “clown”, adalah berjiwa besar, berhati baik, dan selalu disenangi oleh anak-anak, yang secara intuitif mengetahui bahwa meskipun agak menyeramkan, dia adalah pencinta anak-anak dan tidak akan menyakiti mereka.

Begitulah “Charlie Chaplin”, “Petruk-Gareng”, “Udel-Tjepol”, “Pentul-Tembem”, “Bancak-Doyok”, mereka adalah figur-figur “clown” klasik Barat dan Timur. Bukan Semar, sebab Semar adalah guru dan pembimbing para satria (Prof. Josselin de Jong: De Goddelijke Bedrieger. Med. Kon Akad. Amst. 1928 Dr. Th. Pigeaud: Java Volksvertoningen. Volks. Lect Batavia 1038).

Untuk memperinci apa yang dikatakan lucu, maka sulit untuk diuraikan. Syvan Bamelt dalam pengantar Eight Great Comedies (Mentor Book, 1957, New Am. Libr.): “Society’s norms change, comedy often loses its appeal to later generations… Comedy assumes the validity of a particular society’s code of behaviour. It is easily dated.”

Ada hal-hal yang lucu di zaman Victoria, tetapi tidak lagi terasa lucu sekarang. Jika dalam zaman dahulu seorang wanita berbusana mini, mungkin hal itu akan menimbulkan gelak tawa besar. Siapa tahu?

Dalam pada itu, dapat ditarik garis persamaan antara pengalaman-pengalaman manusia di sepanjang zaman. Pada dasarnya manusia dihinggapi oleh ketakutan akan mati, menemui bahaya dalam hidupnya. Dia takut memasuki kamar yang gelap. Di situ tersembunyi bahaya, hantu, apa saja yang menakutkan. Tempat yang curam, yang tinggi, yang tak dikenal, mengandung bahaya secara laten. Insting untuk berjuang melanjutkan kehidupan ada pada setiap makhluk. Struggle for survival! Begitu listrik menyala setelah mati karena gangguan, maka tiap orang ketawa: “Ha….!”

Hati lapang dan bahaya dielakkan. Release dari ketakutan! Dan humor adalah release dari ketakutan, pembebasan dari bahaya, dan semua faktor yang mengancam kelanjutan hidup, kebahagiaan manusia.

Pada bangsa-bangsa primitif, dipertunjukkan Barong, atau Raksasa lawan Satria, atau Leyak, dan tiap kali Leyak dan Raksasa mati. Hantu-hatu dan Setan digambarkan tidak hanya menakutkan, tetapi juga yang grotesk, mentertawakan, untuk menghilangkan ketakutan kita. Dan oleh karena jelek dan mentertawakan, maka kita tidak perlu takut kepada Leyak atau Buta. Lihatlah anak-anak Bali menggoda pemain Leyak. Mereka memandang topeng itu sangat lucu dan sama sekali tidak menakutkan.

Begitulah dalam permainan drama orang-orang yang kita benci—Raja yang kejam atau orang yang pelit (The Merchant of Venice: Shakespeare)—dibikin lucu, dikalahkan, supaya kita dapat mentertawakan dia.

Terlepas dari drama (Dari Penulis: Perkembangan Humor dalam Drama Indoensia), maka timbul Petruk-Gareng sebagai petilan, dagelan, pelawak grup, reog, yang menjadikan leluconnya untuk mencapai release dari ketegangan hidup. Sebab, humor melepaskan kita dari kesibukan, pekerjaan sehari-hari, dan ketakutan (anxieties).

Kebetulan, humor orang Indonesia kuat. Kita mempunyai “sense of humor” karena umumnya kita mempunyai filsafat kerendahan hati. Bangsa yang mengagungkan diri (Nazi) tidak punya “sense of humor” dan lekas merasa tersinggung. Mereka merupakan bulan-bulanan yang empuk bagi pengejek-pengejek dalam karikatur.

Mereka di-”ridicule”, diejek, dibikin menjadi tertawaan orang.

Ridicule adalah senjata yang besar terhadap oppression. Suatu hal yang sering dilakukan dalam sejarah. Durasim, pelawak terkenal dari Ludruk Surabaya, me-”ridicule” orang-orang Jepang sampai dia dipenjarakan (siapa yang masih ingat pantunnya yang historis itu?) sampai mati. Underground Prancis membikin karikatur dalam koran-koran klandestin. Pelawak-pelawak Jerman anti-fasis tetap memainkan peranannya di kafe-kafe untuk menyindir Hitler dengan kata-kata tersembunyi.

Ideologi yang fanatik seperti Komunisme tidak kenal humor dan muda di-”ridicule”-kan. Mereka tak punya senjata lawannya.

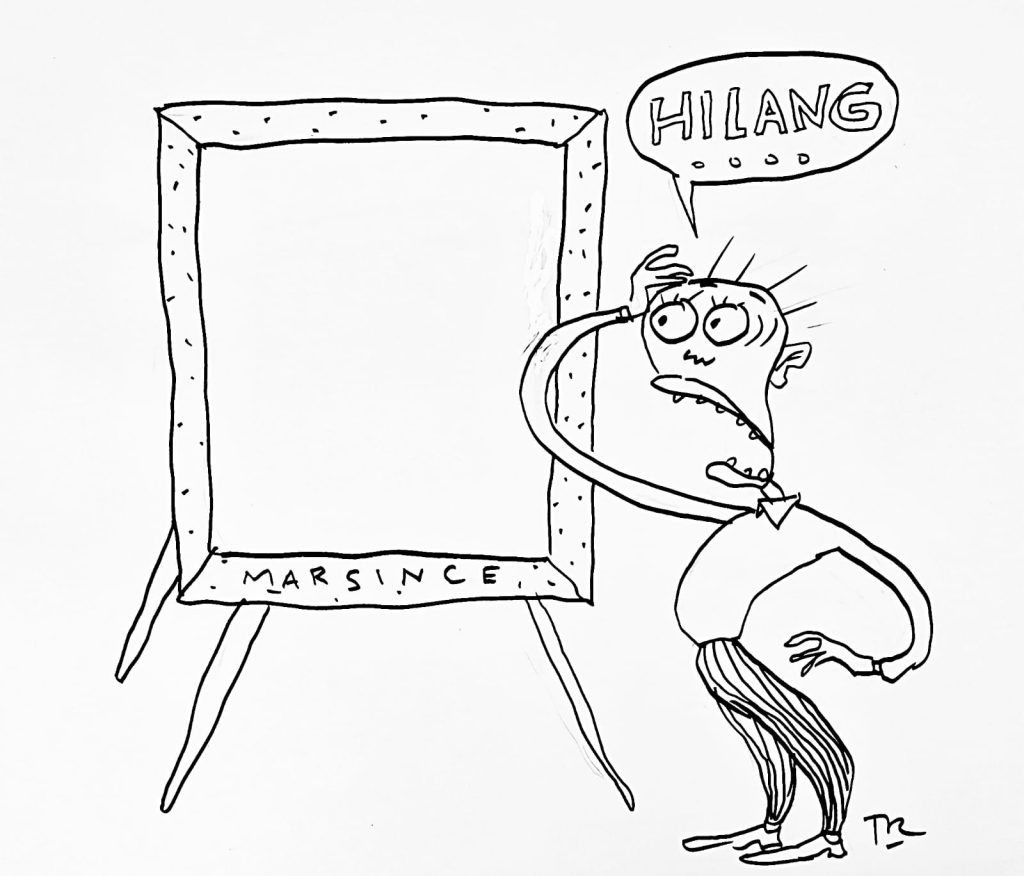

Demikianlah Petruk bebas mengupas, secara kritik, tindakan-tindakan pemerintah yang menyulitkan rakyat banyak. Di dalam negara demokrasi, maka harus ada kebebasan untuk mengejek, me-”ridicule”-kan, dan mengkritik secara lawak. Demikian karikatur merupakan senjata politik.

Presiden Amerika yang digambarkan karikaturnya selalu tertawa terbahak-bahak meliaht gambarnya sendiri. Dalam hal itu, dia mengakui kebebasan bicara, mengeluarkan pendapat, dan menyatakan kebesaran jiwanya untuk turut bergembira melihat mukanya yang dijelekkan. Dia cukup mempunyai kerendahan hati untuk tidak marah. Kalau Presiden Sukarno marah di-”ridicule”-kan, maka hal ini menggambarkan jiwanya yang vain, cinta diri, angkuh, dan despotik.

Chesterton mengatakan dalam “On the Comic Spirit”: In a world where everything is ridiculous, nothing can be ridiculed. You cannot unmask a mas.” Di dalam zaman di mana kita tiap hari mendengar penipuan-penipuan yang lihai, kita sering ketawa akan cara-caranya yang menggelikan. Syukur penipuan masih dianggap penipuan, kejahatan masih dianggap kejahatan, dan korupsi masih dianggap korupsi. Kalau korupsi tidak dianggap korupsi, maka suramlah hari depan kita.

“Wij zijn al lang naar de bliksem”, kata-kata pesimis sebelum orang Amerika pergi “naar de maan” (kata kiasan “naar de maan”, pergi ke bulan, berarti “to the devil” atau hancur lebur).

Kalau para ahli tidak dapat lagi membedakan korupsi dari tindakan menurut hukum, lawful, maka betul-betul kita “naar de maan.”

Yang komik, lucu, sering yang tidak biasa, yang misplaced, seperti memakai jas dibalik atau sepatu kanan dipakai kiri.

Kita ketawa, karena senang bahwa kita tidak begitu tolol seperti si Cepot itu. Ini tidak lepas dari perasaan superiority atau sense of survival. Sama halnya dengan melihat orang kecemplung air, asal tidak tenggelam.

Bonamy Dobree, menyatakan dalam Comedy (Essay): “… comedy tends to repress eccentricity, exaggeration, any deviation from the normal. It expresses the general feeling of community for which another name is morality.”

Ya, morality! Komedi mengandung morality. Tetapi morality yang tidak diguyurkan di atas kepala publik. Kita bukan anak-anak yang setelah membaca cerita kancil menemui post scriptum: “Liding dongeng mangkene … Moralnya cerita adalah begini…”

Jangan ingin makan surabi yang dikatan surabi bekas makanannya Nabi Muhammad. Artinya, jangan rakus. Kalau Semar memberi “pitutur” (nasehat) pada Petruk, sebenarnya ia mengarahkan nasihatnya pada publik.

Begitu juga kalau Mang Dikin (Reog BKAK) memberi nasihat kepada Mang Diman si “Gareng” dari kuartet ini, dia bicara pada publik televisi (lihat: Perkembangan humor dalam Drama Indoensia). Nasihat ini adalah MORALNYA. Dan fenomena Punakawan (Petruk-Gareng-Semar) mempunyai tendensi moralizing dan publik menerimanya karena sering disajikan dengan filsafah.

Susanne K. Langer mengatakan dalam “The Comic Rhythm”: This sense of ‘enjoyment’ is the realization direct feeling of what sets organic nature apart from inorganic: self-preservation, self-restoration, functional tendency, purpose.”

Kecuali self-preservation, maka kehidupan mempunyai purpose. Dalam bahasa politik sekarang: “ideologi”. Buat mereka yang telah muak akan kata-kata ideologi ini, ambillah: tujuan hidup, moralitas.

The unexpected, hal-hal yang tidak diduga, situasi, kata-kata, belokan kalimat, permainan kata-kata, salah terima, salah wesel, adalah tema-tema yang sering digali. Semua harus menuju kepada pemecahan yang memuaskan, happy end, resolve. Bayangkan salah paham yang tidak mendapat pemecahan pada akhir permainan. Orang akan sedih dan tak puas. Pemecahan merupakan relieve, peredaan dari ketegangan. Survival terjamin dan morality terpenuhi.

Tema-tema dalam dagelan adalah self-deprecation, merendahkan diri supaya ditertawakan, seperti leluconnya Jack benny di layar TV. Dia selalu sengsara, sial, dan oleh karena dia selalu sial, kita suka kasihan sama dia. bukan atas dasar belas kasihan, tetapi oleh karena dia mempunyai kerendahan hati.

Kita tidak suka sama orang yang “umuk” yang “sombong” karena dia menempatkan diri lebih tinggi dari manusia. Sebangsa malaikat. Kita lebih suka kepada orang-orang yang dengan ketawa dapat menceritakan kesialannya dan mentertawakan dirinya sekaligus. Walaupun hanya dalam khayal, ceritanya itu tidak kita lihat terjadi seperti misalnya pada film Charlie Chaplin atau Buster Keaton.

Dengarlah dagelan dalam monolognya, menceritakan waktu jadi penganten, tetapi tidak dapat “andong” (kreta) untuk pergi ke tempat perkawinan. Dia telah berhias sebagai penganten, terpaksa berjalan, diiringi sanak saudara. Kemudian datang anjing menggonggongnya, terpaksa dia lari, tersesat di kampung, dirubung oleh anak-anak kecil, yang mengiringi dia, karena disangka ketoprak “membarang” (bermain di kampung). Cerita dalam monolog ini diseling dengan ketawa geli dari pemain hingga publik ketawa terpingkel-pingkel.

Tak ada moralisasi, tak ada nasehat. Hanya cerita belaka dan publik mengikutinya dalam khayalan.

Apakah ada “rules” untuk membikin temanya, pokok cerita, aturannya? Tiap-tiap komedi ada karakternya dan ada perkembangan ceritanya yang dibagi dalam babak dan adegan-adegan. Pengisian detail, dialog, acts, bukan satu-satunya yang lucu. Plot adalah karangan dalam mana isinya dianyam.

Beberapa catatan harus diberikan di sini. Exaggeration of exaggerations mempunyai efek yang membalik. Seperti over-acting pada banyak pemain-pemain drama kita, maka over-exaggeration menimbulkan kejengkelan. Begitu pula ulangan-ulangan yang tidak menuruti plot, menjemukan. Satu kali suatu ide dianggap lucu, mungkin dua kali, ketiga kali membikin kita menguap bosan.

Kapan kita mempunyai penulis-penulis komedi? Orang-orang yang menulis lelucon menurut selera Indonesia? Jangan saduran yang tidak tepat. nama-nama, situasi, social relations, yang tidak di-”sadur” merupakan kejanggalan dalam bumi Indonesia.

Kehidupan kita penuh dengan bahan humor dan rakyat kita mempunyai “sense of humor” yang sehat. Syukur alhamdulillah! kalau tidak, maka kita telah lama hancur ditindas Jepang, lenyap dalam revolusi, dan hanyut dalam inflasi yang membenamkan penghidupan. Solo dan Jogja merupakan sumber yang kaya. Karena rivalitas yang tak kunjung padam, yang keluar dalam saling mengejek (ngenyek) istilahnya dan beradu dalam hal penciptaan istilah-istilah yang menggelikan.

Jawa Timur dengan Ludruknya, Solo dengan Sriwedarinya, dan Jogja dengan Ketoprak Dagelan Mataram merupakan laboratorium-laboratorium lawak timbul dengan suburnya.

Sifat-sifat apa yang karakteristik Jawa atau Indonesia?

Untuk menentukan gaya atau karakteristik humor Indonesia, maka perlu ditinjau gaya Barat dahulu.

“Slapstick” comedy seperti yang dilakukan oleh Marx Brothers adalah typis bagi film Barat Amerika. Ini terang tidak ada pada kita. Piring beterbangan, tarcis dilempar ke kepala orang, jendela pecah, perabot dipotong-potong adalah komedi “hantam kromo”.

Sejak Charlie Chaplin, Harold Loyd, Laurel — Hardy, Watt and Half Watt, Abbot-Costello, ke Marx Brothers, maka tendensi dari film kejar-kejaran parodi, tragikomedi ke slapstick disebabkan oleh luasnya kemungkinan-kemungkinan yang disebabkan oleh teknik perfilman, yang membuka kemungkinan-kemungkinan besar terhadap peluasan scope dan ruang gerak dari pemain-pemain.

Mabuk dengan ruang gerak yang tak terbatas ini maka produser-produser film telah menggali habis-habisan kemungkinan-kemungkinan ini dengan menggunakan segala “trik” pemotretan yang di pasaran.

Di layar TV ruang gerak ini menjadi terbatas lagi hingga lawak “bergerak” ke arah “witty dialogue” ala Bob Hope, situasi plays ala Jack Benny, dan pelawak-pelawak lain seperti Jerry Lewis, Dean Martin team, yang menyelinginya dengan nyanyian. Mulai dengan Jerry Lewis, maka lawak telah “ketepuran” melanggar batas-batas plausibility, yang mungkin terjadi atau yang dapat dipertanya terjadi (credibility). Artinya, main gila-gilaan. Gaya orang gila, atau orang sinting ini ditiru oleh sementara lawak kita seperti Us-Us menjadi prototipenya, aritnya prototipe tiruan.

Yang sekarang masih bertahan ialah “witty dialogues” atau monologue yang dilancarkan dengan “machine-gun velocity” oleh karena hanya dengan kecepatan penjadian ini masih dapat dipertahankan wittinessnya atau kelucuannya. Untuk itu perlu pengumpulan “gags” berbentuk ucapan kata, kalimat-kalimat bersilih kata (dubbelsinnig) sindiran-sindiran, kutipan-kutipan disertai dengan komen, yang ditulis oleh gag writers, penulis-penulis lawak bayaran.

Produser-produser kita belum pernah menggali kemungkinan sinema fotografi—kecuali Us-Us yang tidak lucu dan jiplakan—sesuai dengan selera publik Indonesia, karena terlalu sibuk membikin film-film ala Djanggo dan Sex.

Secara klasik, maka Ludruk menjadikan limericks (pantun-pantun yang lucu). Petruk-Gareng melakukan fungsi sebagai kritikus kehidupan. Sedangkan Dagelan menggali “human folly” dengan cerita-cerita yang khas. Permainan kata yang khas Jawa, salah tafsir, ejekan, dan umumnya seluruh kerangka dramatic vocabulary: parodi, karikatur, satire, wits.

Apakah kita telah kandas? Drama yang tidak menggali dari kehidupan sehari-hari adalah penjadian penghidupan cangkokan. Penulis-penulis kita harus mendengarkan tumbuhnay padi, dengan Walt Whitman, dan dia akan dengar bahwa bumi Indonesia kaya dengan permata dalam literatur, yang disebut… komedi.

Bandung 22 April 1969.

Mingguan Mahasiswa Indonesia edisi Jabar, no. 151, tahun 4, Minggu ke-1, 4 Mei 1969, hal 4.

Oleh: Dr. R. M. Soelarko